クルマ好きの人も、そうでない人も、運転免許と聞くと「普通免許・大型免許・中型免許」といった区分をなんとなく思い浮かべるのではないでしょうか。

そして多くの人が心のどこかで、

「大型免許って、すごく大きな車に乗るためのもの」

と勝手にイメージしているはずです。

ところが、実際の免許区分の基準は“車体の大きさ”そのものではありません。法律上の境界線は、車両の重さ(車両総重量)と、どれだけ荷物を積めるか(最大積載量)、そして乗車定員で決まっているのです。

つまり、全長が巨大でも、軽量で荷物が積めなければ普通免許でOK。一方で、見た目はコンパクトでも、重量がとんでもなく重ければ大型免許が必要になる――そんな逆転現象が起こりうるわけです。

この「見た目と免許区分のズレ」を掘り下げてみましょう。

免許区分を決める3つの基準

道路交通法によると、普通自動車免許、中型免許、大型免許を分けているのは大きく以下の3つです。

- 車両総重量:その車と積んでいるものすべての重さ

- 最大積載量:法的に積んでいい荷物の上限

- 乗車定員:乗れる人数

例えば普通免許の場合、

- 車両総重量 3.5トン未満

- 最大積載量 2トン未満

- 乗車定員 10人以下

が条件になっています。ここを超えると中型や大型免許が必要になります。

つまり「どれだけ大きく見えても軽ければ普通免許でいける」し、「小さくても超重量級なら大型免許が必要」なわけです。

架空の例①:フルカーボン製の大型ダンプカー

想像してみてください。見た目は道路工事で活躍するような巨大なダンプカー。車体の高さは2階建て住宅を超えて迫力満点――でも素材は最先端技術で作られたフルカーボン。

ダンプカー本体はめちゃくちゃ軽く、しかも荷台の構造上あまり多くの砂利を積めない。車両総重量を量ってみたら、なんと3トンちょっと。

「え? このバケモノみたいなダンプカーを普通免許で運転できちゃうの?」

という不思議な逆転現象が起きます。

まさに“見た目で判断してはいけない”という典型例ですね。

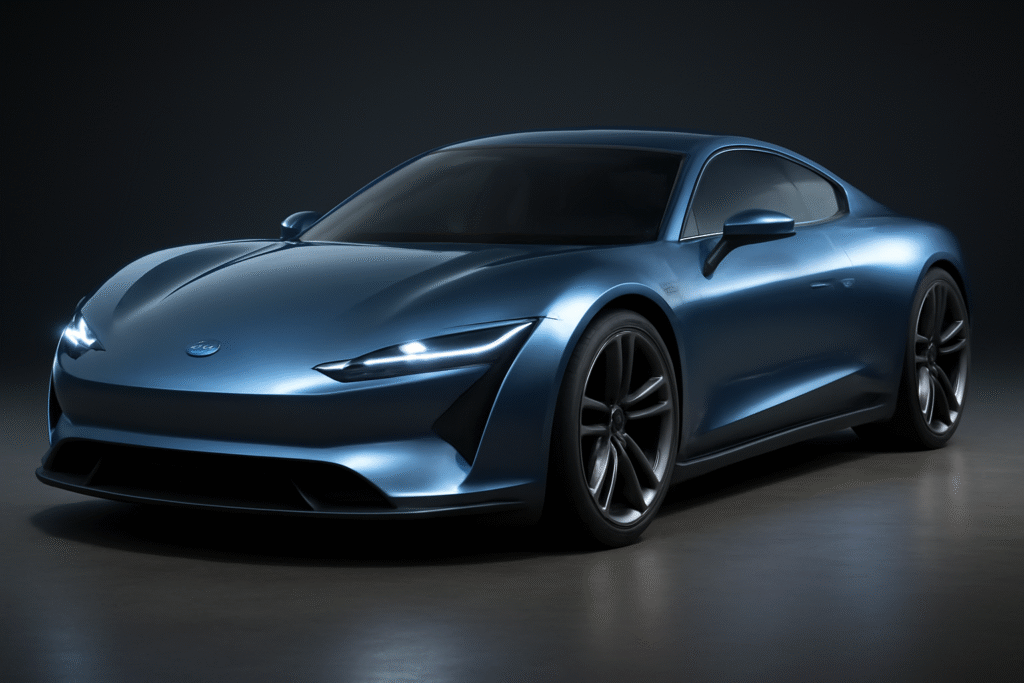

架空の例②:超重量級のスポーツカー

逆に考えましょう。見た目は流麗な2人乗りのスポーツカー。全長だって4.5メートルくらいでコンパクト。街を走れば「カッコいいね!」と注目されそうなデザイン。

ただしこのクルマ、超高密度金属のフレームを採用し、さらに試験的に特大バッテリーパックを床下に敷き詰めている。結果、車体だけで5トン近くに達してしまった――。

車両総重量の基準をぶっちぎり、普通免許はもちろん中型免許でも足りない。なんと「大型免許がないと運転できません」という事態に。

「スポーツカーなのに大型免許必須」なんて、誰も直感的には思いつきませんよね。

なぜ“重さ”が重要視されるのか

ここで気になるのは「なぜ大きさではなく重さなのか?」という疑問です。

その答えはシンプルです。道路に与える負荷、ブレーキやハンドリングに必要な力、衝突時のリスク――これらは“サイズ”よりも“重量”や“荷物量”に直結するからです。

スポーツカーがいくら長くても、軽量なら止めやすく、道路舗装への負担も軽い。逆に小型でも重ければ制動距離が長くなり、橋や道路へのダメージも蓄積します。

法律が重さを重視するのは、安全性と道路管理の観点から理にかなっているわけです。

誤解されがちな「大きい=大型免許が必要」イメージ

高速道路や市街地で大型トラックを見かけると、つい「大きいな、これは大型免許がないと運転できないに違いない」と思ってしまいます。

しかし実際には、宅配便でよく見かける4トン車(いわゆる中型トラック)の中にも普通免許でギリギリ乗れるモデルが存在しますし、逆にパッと見では普通車にしか見えない特注車が免許上「大型扱い」になることもあるのです。

運転する上での心理的な“迫力”と、法的に必要な免許の区分は、必ずしも一致していません。

未来のクルマで境界線はもっと曖昧になる?

ここまでの話をさらに面白くするのは、EV(電気自動車)の普及です。

EVは基本的にバッテリーが重量の大半を占めます。技術的に軽量化が進めば“フルサイズSUVなのに普通免許で運転可能”という時代が来るかもしれません。

逆に、航続距離を延ばそうとしてバッテリーを積みすぎれば、“普通のセダン型なのに大型免許が必要”なんて極端な事例も出かねません。

もしかすると将来、「重量規制をどう見直すか?」という議論が、免許制度の根幹に関わってくるかもしれません。

まとめ:運転免許は“見た目”で決まらない

この記事で強調したいのは一つ。

- 大型免許の基準は“大きさ”ではなく、“重さと積載量と定員” です。

だから、フルカーボン製の巨大ダンプカーを普通免許で運転できる未来があり得るし、見た目はスマートなスポーツカーでも、大型免許が要求される可能性もあります。

私たちの直感と法律の基準にはズレがあります。今回の記事のことを知っているだけで、ちょっとした雑談のネタになりますし、未来の自動車社会を考えるうえでも興味深い視点になるはずです。

コメント